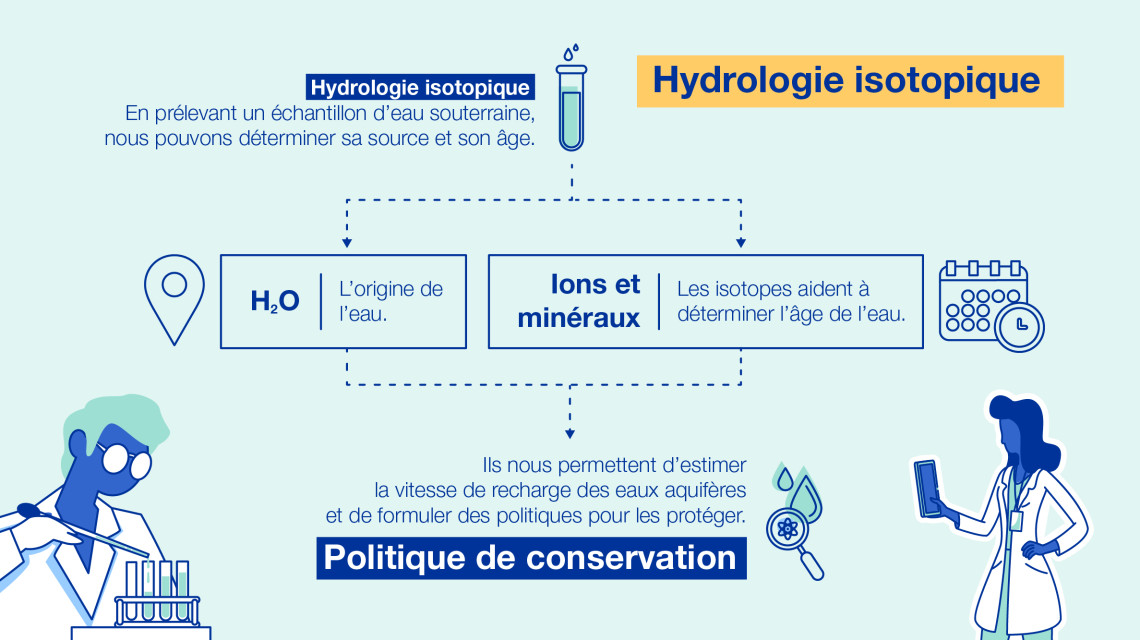

Les techniques nucléaires et isotopiques peuvent nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Les données que nous collectons grâce à ces techniques peuvent aboutir à de meilleures politiques, fondées sur les recherches scientifiques, notamment en ce qui concerne le changement climatique. Nous pouvons étudier les systèmes terrestres et aquatiques à l’aide de diverses techniques nucléaires pour évaluer les effets du changement climatique sur l’environnement.

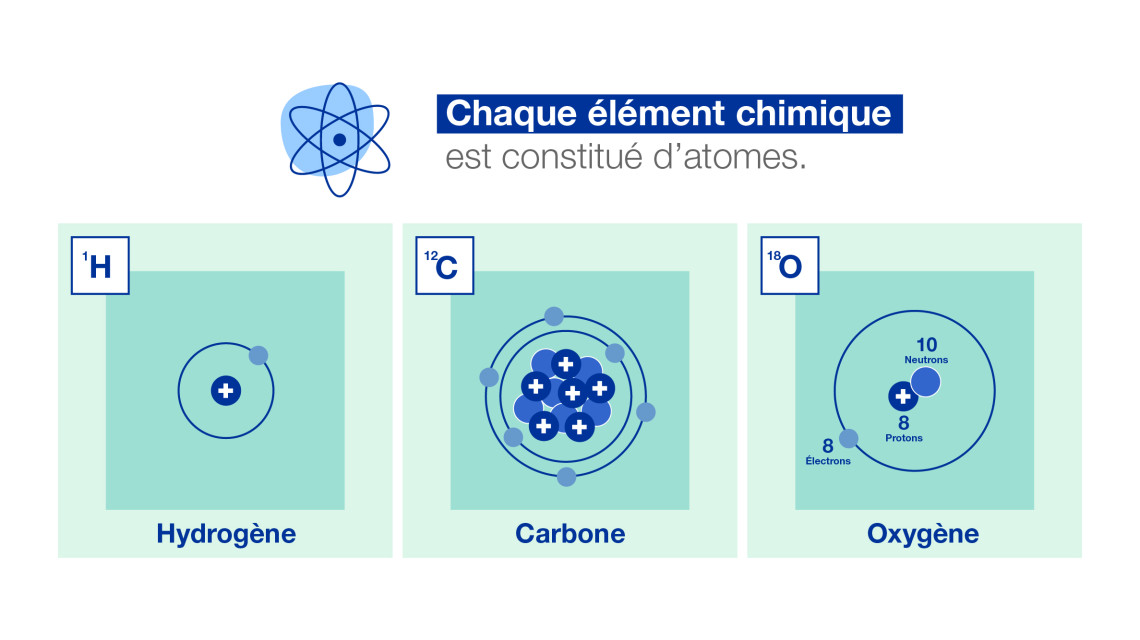

Ces techniques et outils permettent de surveiller les émissions de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O) et le méthane (CH4) pour comprendre les changements environnementaux touchant les océans, les montagnes et leurs écosystèmes, et pour mettre au point des moyens d’adaptation aux pénuries d’aliments et d’eau aggravées par des conditions météorologiques changeantes.

« Les pays du monde entier comprennent de plus en plus l’intérêt d’utiliser les techniques nucléaires pour faire face aux diverses difficultés dues au changement climatique. Ils découvrent eux-mêmes combien les technologies promues par l’AIEA sont bénéfiques », déclare Najat Mokhtar, Directrice générale adjointe de l’AIEA chargée des sciences et des applications nucléaires.

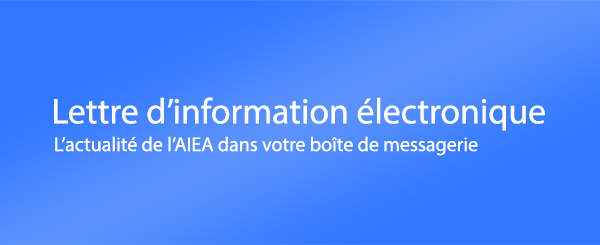

Des données permettant l’identification, la surveillance et la gestion des sources d’émission de gaz à effet de serre sont collectées à l’aide de techniques isotopiques afin de comprendre leurs liens avec les changements qui surviennent sur terre, dans les océans et partout dans l’atmosphère. Voici comment.